Страсть к Буэнос-Айресу

…подспудный, истинный Буэнос-Айрес

(Х.Л.Борхес)

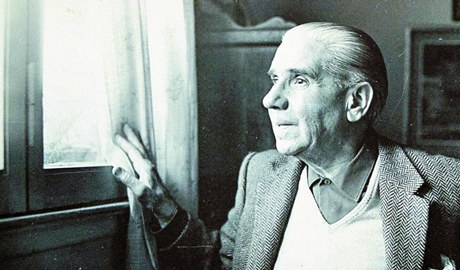

Хорхе Луис Борхес – одна из ключевых фигур не только аргентинской, но и всей мировой литературы XX века. Его творчество самобытно, это творчество аргентинца, оно передает сам дух аргентинской нации, но – вместе с тем и благодаря этому – оно всеобъемлюще и открыто всему. Как и аргентинское танго – танец, родившийся в Аргентине, но понятный и любимый во всем мире.

Именно эта черта (а не конкретные произведения писателя, в которых, так или иначе, упоминается, осмысляется танго) – первое и самое глубинное, что роднит Борхеса и танго.

Второе – это образ

Хорхе Луис Борхес

Из книги «Страсть

Рассвет

Глубокой всеобъемлющей ночью,

которой фонари едва противоречат,

заблудившееся дуновенье

встревожило молчаливые улицы,

словно волнительное предчувствие

пугающего рассвета, что окружает

заброшенные предместья мира.

С любопытством смотря в темноту,

я, испуганный угрозой зари,

вспомнил ужасающее предположение

Шопенгауэра и Беркли,

согласно которому мир –

результат деятельности ума,

видение душ,

без основания, цели и объема.

И потому что идеи

не вечны, как мрамор,

но бессмертны, как лес или река,

прежнее учение

на заре обрело новую форму,

и суеверие этого часа,

когда свет, подобно вьюнку,

собирается опутать стены тенями,

подчинило мой разум,

и нарисовало такую фантазию:

все вещи — чужие друг другу сущности,

и многочисленный

не более, чем видение,

которое совместным волшебством возводят души,

и есть мгновенье,

когда в непомерной опасности его бытие,

это дрожащее мгновенье зари,

когда мало тех, кто грезят о мире,

и лишь несколько полуночников сохраняют

пепельный и едва обрисованный

образ улиц,

что позже они будут додумывать с остальными.

О, время, когда упорное видение жизни

бежит в опасности исчезновенья,

время, когда так просто Богу

свое все погубить творенье!

Но снова мир был спасен.

Свет течет, придумывая неопрятные цвета,

и с определенными угрызениями совести

я прошу за свой дом,

изумленный и леденящий в белом свете,

в то время, как птица прерывает мою тишину,

когда истощенная ночь

осталась только в глазах слепых.

Площадь

Маседонио Фернандесу

В поисках вечера

я напрасно бродил по улицам.

Крыльца домов уже удерживали сумрак.

С изяществом красного дерева

вечер целиком расположился на площади,

ясный и пряный,

милосердный и тонкий, как светильник,

ясный, как лоб,

серьезный, как жест человека, носящего траур.

Все чувства успокаиваются

под милостью деревьев -

жакаранд и акаций, ветви

благочестивые которых

смягчают суровость невозможной статуи,

в сетях которых разгорается

величие огней равноотстоящих

от легкой синевы небес и красноты земли.

Как хорошо видится вечер

с простого покоя скамеек!

Внизу же

порт жаждет страстно широт отдаленных,

и глубокая площадь, уравнивающая души,

раскрывается как смерть, как сновиденье.

Ночь Святого Хуана

Западный ветер, безупречный в своем

великолепии,

рассек острием меча расстоянья.

Нежна сейчас, как ива, ночь.

Красные искрятся

завихрения быстрых костров;

жертвенные дрова,

кровоточащие в высоких вспышках пламени, -

живые флаги и слепое озорство.

Миролюбива темнота, как дали;

и улицы сегодня вспоминают,

о том, что были раньше полем.

Всю ночь святую одиночество, молясь, перебирает

свои из звезд, рассыпанных по небу, четки.

Отвоеванный квартал

Никто не видел красоту улиц,

пока со страшным криком

зеленоватое небо не обрушилось

в уныние воды и мрака.

Гроза была единодушна,

и мир был ужасающим для взгляда.

Но только лишь радуга благословила

красками прощенья вечер,

и аромат влажной земли

воодушевил сады,

мы бросились гулять по улицам,

словно по имению, обретенному вновь,

и в стеклах окон разливались щедрости солнца,

и в сияющих листьях

заговорило своим дрожащим бессмертием лето.

Сумерки

Ясное скопление западного ветра

взбудоражило улицу,

улицу открытую, словно сон просторный

случайности любой.

Светлая роща

теряет последнюю птицу, последнее золото.

Загрубевшая рука нищего

усугубляет печаль вечера.

Тишина, живущая в зеркалах,

взломала его тюрьму.

Темнота – это кровь

раненых вещей.

В неясном закате

был лишь бедными красками.

Прогулка

Душистая, горячий как мате,

ночь дикие, глухие приближает дали

и очищает улицы,

что одиночество мое сопровождают

и что сотворены из страха смутного и протяженных линий.

С собой приносит ветер вздохи поля,

усадеб нежность, тополей воспоминанья,

колеблющих под неподвижностью асфальта

живую, но закованную землю,

томящуюся тяжестью домов.

И, ночью скрытая, напрасно кошка

закрытые балконы беспокоит,

что вечером собой являли

девичьи явные надежды.

На каждом тишина царит крыльце.

И в вогнутые тени

вливают время щедрое, большое

часы великолепной полночи,

столь полноводное,

в котором каждый сон свою находит емкость,

души открытой время, которое так не похоже

на жадные границы, что определяют

усильям дня пределы.

Вот этой улицы единственный я зритель;

И если свой взор отверну, она умрет.

(Предчувствую колючую и толстую я стену

агрессии ограничений

и все ж светить осмелившийся желтый

свет нерешительного фонаря.

И звезды зыбкие предчувствую я также.)

Величественная, живая,

как сумрачное оперенье ангела,

чьи крылья накрывают день,

свои простые улицы теряет ночь.

Предместье

Посвящается Гильермо де Торре

Предместье – отражение нашей скуки.

Мои шаги неровны были,

когда я горизонт переступить намеревался,

среди домов я оказался,

в квадраты собранных кварталов,

и одинаковых, и разных,

как будто были все они

воспоминаньем повторяющимся монотонным

И неустойчивая поступь,

отчаянно надеясь,

осыпалась на уличные камни,

и в глубине я разглядел

цветные карты западного ветра

и ощутил

То город был, что я считал моим прошедшим,

который – и грядущее, и настоящее мое;

года, что я провел в Европе,– иллюзорны,

Буэнос-айресские улицы

моею стали сутью.

Не жаждущие улицы,

стесненные толпой и суетою,

но сломанные улицы предместий,

почти не замечаемые по привычке,

те улицы окраин,

лишенные деревьев благочестья,

суровые дома осмеливаются едва где,

под тяжестью бессмертных расстояний,

в видении глубоком потеряться

равнины и небес.

Для одинокого они – как обещанье,

ведь тысячи отдельных душ их населяют,

единственных пред временем и Богом,

и, безусловно, драгоценных.

На Запад, Север и на Юг

развернуты они — и родиной мне стали;

В стихах, что набросал я здесь, хотя бы

пусть развеваются их флаги.

El Sur

В одном из двориков твоих — любоваться

на древние звезды,

и, на скамейке мрака сидя,

любоваться

рассеянным сияньем этих звезд,

которым имена невежество мое не может дать,

ни мысленно соединить в созвездья,

И чувствовать воды круговращенье

В колодце тайном,

И жимолости и жасмина ароматы,

И тишину уснувшей птицы,

Входную арку, сырость,

Возможно, это все – стихотворенье.

Субботы

На улице закат — темная драгоценность,

укрытая временем,

и слепой, глубокий город

людей, которые тебя не видят.

Вечер то молчит, то поет.

пригвожденные к роялю.

Вовеки, изобилье твоей красоты.

***

Несмотря на твое безразличие,

твоя красота

растрачивает во времени свое чудо.

И это в тебе – счастье,

как весна – в новых листьях.

И я — уже почти ничто,

лишь страсть – и только,

потерявшаяся в этом вечере.

И это в тебе – услада,

так же, как в мечах – жестокость.

***

Ночь лежит, утяжелив оконную решетку.

В суровой гостиной,

блуждают, как слепые, два наших одиночества.

Торжествующая белизна

твоего тела переживает вечер.

В нашей любви есть страданье,

похожее на душу.

***

Ты,

что раньше вся была красотою,

также ты вся – любовь, отныне.

Вечерняя заря

Закат всегда волнителен, тревожен,

все озаривший ли, иль приглушенный,

но более волнителен, тревожен

последний тот, отчаявшийся отсвет,

что ржавой делает равнину

в тот миг, когда в ней утопает солнце.

Как трудно то выдерживать сиянье,

галлюцинацию, которой бредит

пространство

и прекращающуюся внезапно,

когда всю фальшь ее мы замечаем,

поскольку рассыпаются виденья,

когда осознаем мы, что мечтаем.

Вечерние поля

Поступью западный ветер, словно архангел,

властвовал над дорогой.

Одиночество, заселенное, как сновиденье,

обернуло свои рукава вокруг селенья.

Колокольчики собирают

рассеянную печаль вечера. Месяц –

тонкий голосок, доносящийся с неба.

При наступлении вечера

Селенье хочет стать полем.

Не заживает западный ветер,

Еще терзая вечер.

Дрожащие цвета укрываются

В сердцевинах вещей.

В пустой спальной комнате

зеркала закроет ночь.

Окрестности

Патио и их старинная достоверность,

патио, заключенные

между землей и небом.

Окна с решетками,

из которых улица

смотрится знакомой, как лампа.

Глубокие спальни,

где красное дерево полыхает спокойным пламенем,

и зеркало со слабыми отблесками -

словно заводь во мраке.

Темные перекрестки,

испускающие четыре бесконечных пролета

в предместья тишины.

Я дал имена всем местам,

где рассыпалась нежность,

и я один, наедине с собою.

Кладбище Реколета

Убежденные в бренности всего

столькими благородными утверждениями пыли,

мы говорили все медленнее и тише

среди длинных рядов усыпальниц,

чье красноречие мрака и мрамора

обещает и предвосхищает желанное

достоинство смерти.

Прекрасны гробницы,

обнаженная латынь и закрепленные роковые даты,

единение мрамора и цветов,

и площадки со свежестью патио,

и многие вчерашние дни истории,

сегодня заключенной и одинокой.

Мы перепутали это спокойствие со смертью

и думали, что желаем нашего конца,

и желали сна и безразличия.

Трепещущая в клинках и в страсти,

здесь спящая в плюще,

только жизнь существует.

Пространство и время — ее нормы,

волшебные инструменты души,

и когда она умирает,

с нею умирают пространство, и время, и смерть,

так же, как при угасании света

исчезают изображения в зеркалах,

которые уже истончил вечер.

Благодатная тень деревьев,

ветер с птицами, что кружится над ветвями,

душа, что рассеивается среди других душ, -

это чудо, что

чудо необъяснимое,

хотя его воображаемое повторение

наполняет страхом наши дни.

Вот, о чем я думал на кладбище Реколета,

там, где мой прах.

Трофей

Как тот, кто, бродя по берегу,

одаренный светом и щедрым пространством,

любуется изобилием моря,

я любовался твоей красотою

в течение долгого дня.

Вечером мы попрощались,

и в разраставшемся одиночестве,

когда я возвращался по улице, лица которой тебя еще помнят,

счастье мое померкло, поняв,

что из стольких прекрасных воспоминаний

сохранится лишь одно или два,

чтобы стать украшением души

в бессмертии ее пути.

Неизвестная улица

Голубиным полумраком

Называли евреи начало вечера,

Когда тень не затрудняет шаги

и приход ночи осознается

как желанная, старинная музыка,

как спокойное замирание.

В это время, когда свет

приобретает песочный отсвет,

я вышел на неизвестную улицу,

открытую благородной широте террасы

чьи карнизы и стены являли

такие же нежные цвета, как небо,

чьи глубины волновались.

Все – посредственность домов,

скромные балюстрады и дверные колокольчики,

и, возможно, девичьи надежды на балконах, вошли

в мое пустое сердце

с чистотою слез.

Может быть, этот серебряный вечер

мог бы передать свою нежность улице,

сделав ее реальной, как стих,

забытый и вновь обретенный.

Только затем я понял,

что эта улица мне не знакома,

что каждый дом — это подсвечник,

на котором пылают людские жизни,

словно уединенные свечи,

и что каждый наш шаг

ведет нас к нашим Голгофам.

Отсутствие

Огромную мне нужно строить жизнь,

что — зеркало твоё и ныне:

И утро каждое её мне нужно строить снова.

С тех пор, как ты ушла,

ненужными вдруг стали столькие места,

лишенными значения, как днём — свет фонарей.

И вечера, что образ твой, как ниши, укрывали,

мелодии, меня всегда с которыми ждала ты,

и времени того слова

придётся мне разбить своими же руками.

В каких глубинах душу я укрою,

отсутствие твоё чтобы не видеть,

ужасным солнцем что, не знающим заката,

безжалостно горит, бесповоротно?

И, как верёвка шею, окружает

меня твоё отсутствие, и море,

в котором тонет вечная разлука.

Парк

Каналы,

неровные горы,

дюны, окруженные запыхавшимися дорогами

и милями бурь и песка,

что собираются в глубине пустыни.

В запустении парк.

Каждое деревце – сельва листвы.

И напрасно их тревожат

Молчаливые бесплодные холмы,

которые торопят ночь с ее мраком

и грустное море ненужной зелени.

Весь парк – это кроткий и тихий свет,

озаряющий вечер.

Маленький садик – как праздник,

Среди нищеты земли.

Месторождения Чубута, 1922.

Надпись на любой гробнице

Своей болтовнёю отважный мрамор

не нарушает всемогущество забвения,

тщательно перечисляя

имя, звание, события, родину.

Все эти обретенные драгоценности остаются во мраке,

и мрамор не скажет о том, о чем промолчали люди.

Сущность закончившейся жизни –

трепетная надежда,

неумолимое чудо страдания и благоговение радости, -

пребудут всегда.

Душа слепо требует продолжения жизни,

в то время, как оно обеспечено в жизнях других,

в то время, как ты сам – лишь зеркало и отражение

тех, кто не дожил до твоего времени,

и другие явятся (и являются) твоим бессмертием на земле.

Из книги “Луна напротив” (1925)

Прощание

Вечер, прервавший наше прощание.

Вечер острый и восхитительный, и ужасающий, как темный ангел.

Вечер, когда наши губы жили в обнаженной близости поцелуев.

Неминуемое время разливалось над напрасным объятьем.

Мы вместе растрачивали страсть, не ради нас, но ради одиночества, уже

близкого.

От нас отказался свет; ночь наступила поспешно.

Мы были у этой ограды, в этой тяжести мрака, которую уменьшала звезда.

Как тот, кто возвращается с далекого луга, я вернулся из твоего объятья.

Как тот, кто возвращается из страны клинков, я вернулся из твоих слез.

Вечер живой, длящийся, как сновиденье,

среди других вечеров.

А затем я ушел, настигая и оставляя позади

дневные пути и ночи.

Почти Страшный суд

Мое уличное ничегонеделанье живет и освобождается разнообразием ночи.

Ночь – это праздник, долгий и одинокий.

В тайных глубинах сердца я оправдываю и восхваляю себя: я засвидетельствовал мир; я признал необыкновенность мира.

Я воспел вечное: светлую возвращающуюся луну и щеки, по которым тоскует любовь.

Я прославил стихами город, что окружает меня, и предместья, что терзают меня.

Я высказал удивление там, где остальные говорят только привычные слова.

Я вдохновлялся моими предками по крови и предками моих сновидений и превознес их.

Я был и я есть.

Я скрепил твердыми словами свое чувство, что могло рассеяться нежностью.

Воспоминание о давнем бесчестье возвращается в мое сердце. Словно мертвая лошадь, которую прилив выбрасывает на берег, оно возвращается в мое сердце.

Но они все еще на моей стороне, несмотря ни на что, — улицы и луна.

Вода остается сладкой на моих устах, и строфы не отказывают мне в своей благодати.

Я чувствую страх красоты; кто посмеет осудить меня, если эта огромная луна

моего одиночества прощает меня?

Последнее солнце в предместье Вилла Ортузар

Вечер, как Страшный суд.

Улица, как открытая рана в небе.

Я не знаю, Ангел или закат был тем светом, что загорелся вдали.

Настойчиво, как кошмар, расстояния тяготеют надо мной. Ограждение причиняет боль горизонту.

Мир словно

В небе – день, но ночь скрывается в канавах.

Весь свет – на этих синих стенах и в волнении девушек.

Я уже не знаю, дерево ли это, или бог, выглядывающий

Сколько стран одновременно: поле, небеса, окрестности. Сегодня я был богат улицами и острым закатом и вечером, похожим на оцепенение.

Вдали от него я вернусь к своей нищете.

Обещание в открытом море

Я не вернул твою близость, родина моя, но у меня уже есть твои звезды.

Небесная даль рассказала о них, и теперь в ее благодати теряются мачты.

Они сорвались с высоких уступов, как удивление голубей.

Они появляются из патио, где колодец – это опрокинутая башня между двух небес.

Они появляются из растущего сада, волнение которого подступает к основанию стены, подобно темной воде.

Они появляются из увядших сумерек провинции, кротких, как заросли кустарника.

Они бессмертны и страстны; их вечность не измерить ни одному городу.

В стойкости их света все людские ночи изогнутся, как сухие листья.

Они – ясная страна

Курс корабля

Море – несметный меч и полнота нищеты.

Вспышка пламени над ним переводима в гнев, его источник – во время, а его бассейн — в чистое приятие.

Море одиноко, как слепой.

Море – это древний язык, который я уже не могу расшифровать.

В его глубине рассвет – побеленная скромная изгородь.

У его предела возникает

Непроницаемое, как обработанный камень, море сохраняется среди дней.

Каждый вечер – это дверь.

Наш взор, истерзанный морем, движется по его небу: последний белый пляж, лазурная глина вечеров.

Какая сладостная сокровенность у заката в нелюдимом море! Светлые, как праздник, сверкают облака.

Молодая луна запуталась в мачте.

Та же луна, которую мы оставили под каменной аркой и свет которой украсит ивы.

На палубе, тихо, я делю вечер со своей сестрой, словно кусок хлеба.

Дакар

Дакар располагается на пересечении солнца, пустыни и моря.

Солнце закрывает нам небосвод, песок подстерегает на дорогах, а море —

это ненависть.

Я увидел

Мечеть рядом с кинотеатром светит ясностью молитвы. Солнечные лучи отдаляют

хижины, солнце, как вор, лезет по стенам.

Африка держит в вечности свою судьбу, в которой есть подвиги, идолы, царства,

огромные леса и мечи.

Я достиг заката и деревни.

Одной западной улице

Ты мне дашь чужое бессмертие, одинокая улица.

Ты уже – тень моей жизни.

Ты пересекаешь мои ночи с уверенной прямотой эстакады.

Смерть – темная и неподвижная буря – отдалит мои часы.

(Даль, как долгий ветер, должна терзать его дорогу).

Омытый благородным одиночеством, он поместит ту же страсть в твое небо.

Поместит ту же страсть, которой являюсь я.

Я вновь появлюсь в его будущем изумлении – быть.

И снова – в тебе:

Улица, раскрывающаяся болезненно, как рана.

Улица с розовым магазином

Уже разбегаются взоры вечером по каждой улице

и, как предчувствие засухи, — дождь.

Уже все дороги так близко

и даже дорога чуда.

Ветер несет задержавшуюся зарю.

Заря – это наш страх делать разные вещи, она обрушивается на нас сверху.

Всю святую ночь я бродил,

и ее волнение меня оставляет

на этой улице, которая могла бы быть любой другой.

Здесь снова безопасность равнины

на горизонте,

и пустошь, рассеивающаяся в кустах и проводах,

и магазин, такой отчетливый, как растущая луна вчерашним вечером.

Родной, как воспоминание, угол улицы

с этими вытянутыми цоколями и обещанием патио.

Какое приятное свидетельство, вечная улица, потому что так мало в тебе

увидели мои дни!

Свет уже царапает воздух.

Мои годы прошли дорогами земли и воды,

и только рядом с тобой я тебя чувствую, улица, суровая и розовая.

Я думаю, что вдруг твои стены придумали рассвет,

магазин, что на кончике ночи так отчетливо виден.

Я думаю, и мой голос становится среди домов

исповедью моей бедности:

я не вглядывался в реки, ни в море, ни в горы,

но со мной подружился свет

и я кую стихи моей жизни и моей смерти в этом уличном свете.

Улица, большая и терпеливая,

ты единственная музыка, о которой знает моя жизнь.